Ce projet porte sur la construction d’un bâtiment neuf pour l’Université de Mons, sur le campus de la plaine de Nimy. Situé en bordure du campus, il accompagne le saut d’échelle entre le quartier de logement alentours et l’architecture universitaire du site. Par sa composition rigoureuse et une apparente sobriété, le bâtiment vise à trouver un équilibre entre affirmation propre et intégration dans son environnement.

Un projet réalisé par les architectes de RESERVOIR A et ARTBUILD

UN NOUVEAU BÂTIMENT POUR LE CAMPUS

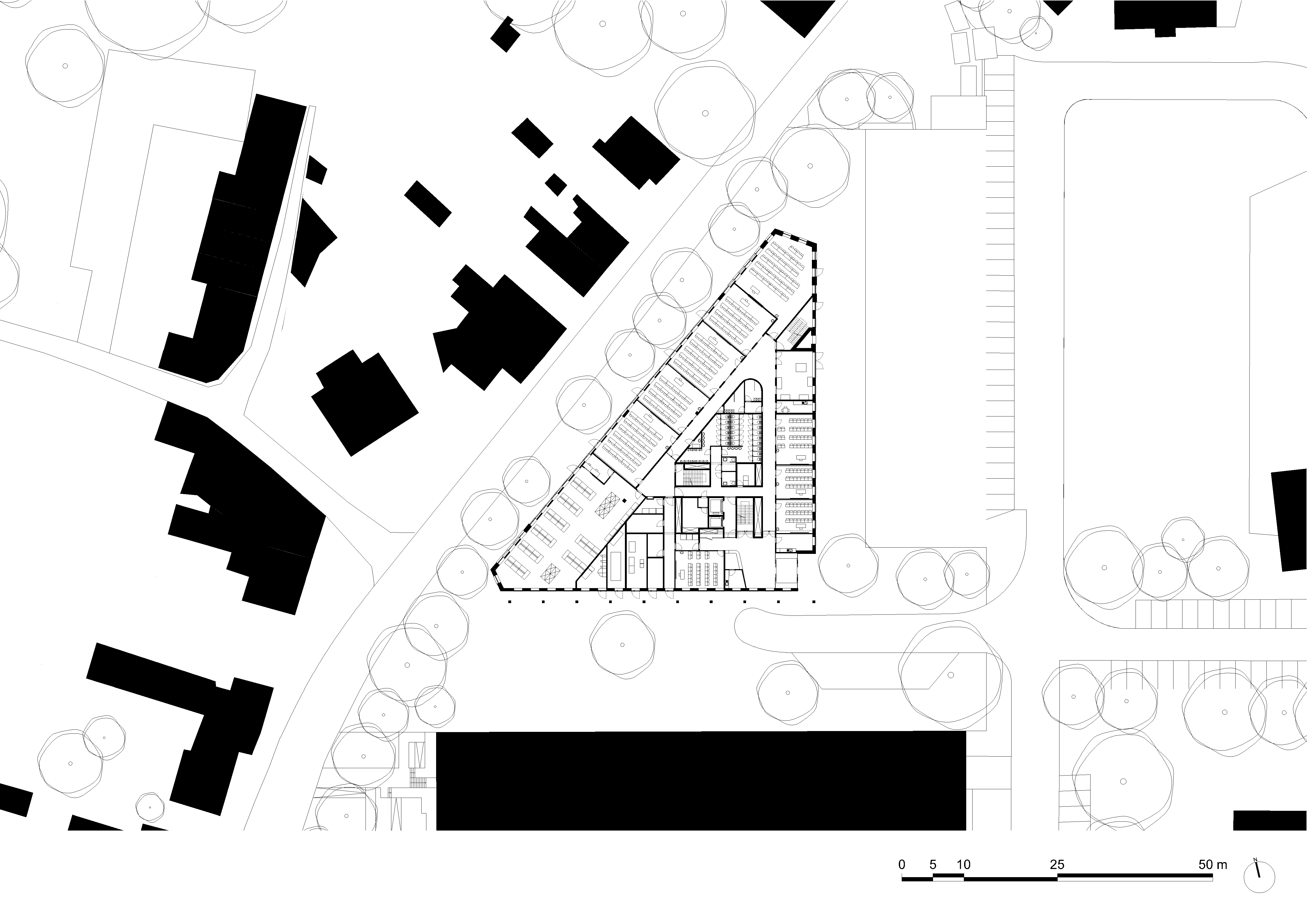

Le projet s’inscrit dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie, et vise à réaliser un nouveau centre des Éco-technologies Contemporaines et des Nouveaux Matériaux. Il s’implante sur le campus de la plaine de Nimy, en périphérie du centre-ville de Mons.

Le centre, dédié à la recherche en rapport avec les sciences des matériaux, accueille plusieurs types d’espaces : laboratoires, salles de cours et de formation, bureaux et cafétérias. Le nouveau bâtiment de plus de 7.400m2 s’implante en périphérie du campus.

Son emplacement le long du chemin du champ de Mars nécessite une attitude respectueuse vis-à-vis des maisons avoisinantes. L’objectif d’éviter un saut d’échelle trop brutal par rapport au contexte environnant. La proposition tend à compléter le bâti déjà existant sur le campus, plutôt qu’à se positionner comme un élément au caractère trop présent.

UNE VOLUMÉTRIE TRIANGULAIRE CONTEXTUELLE

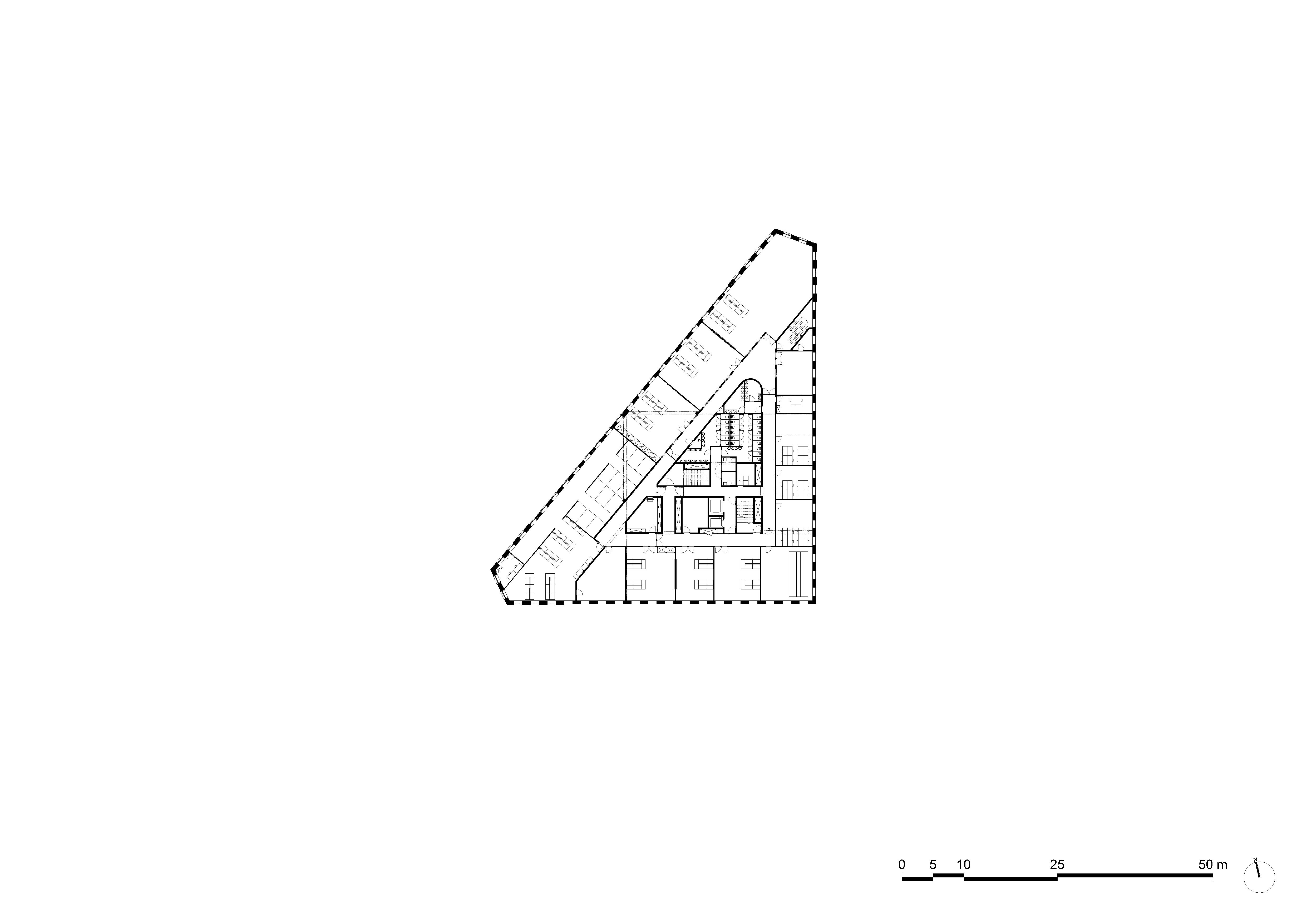

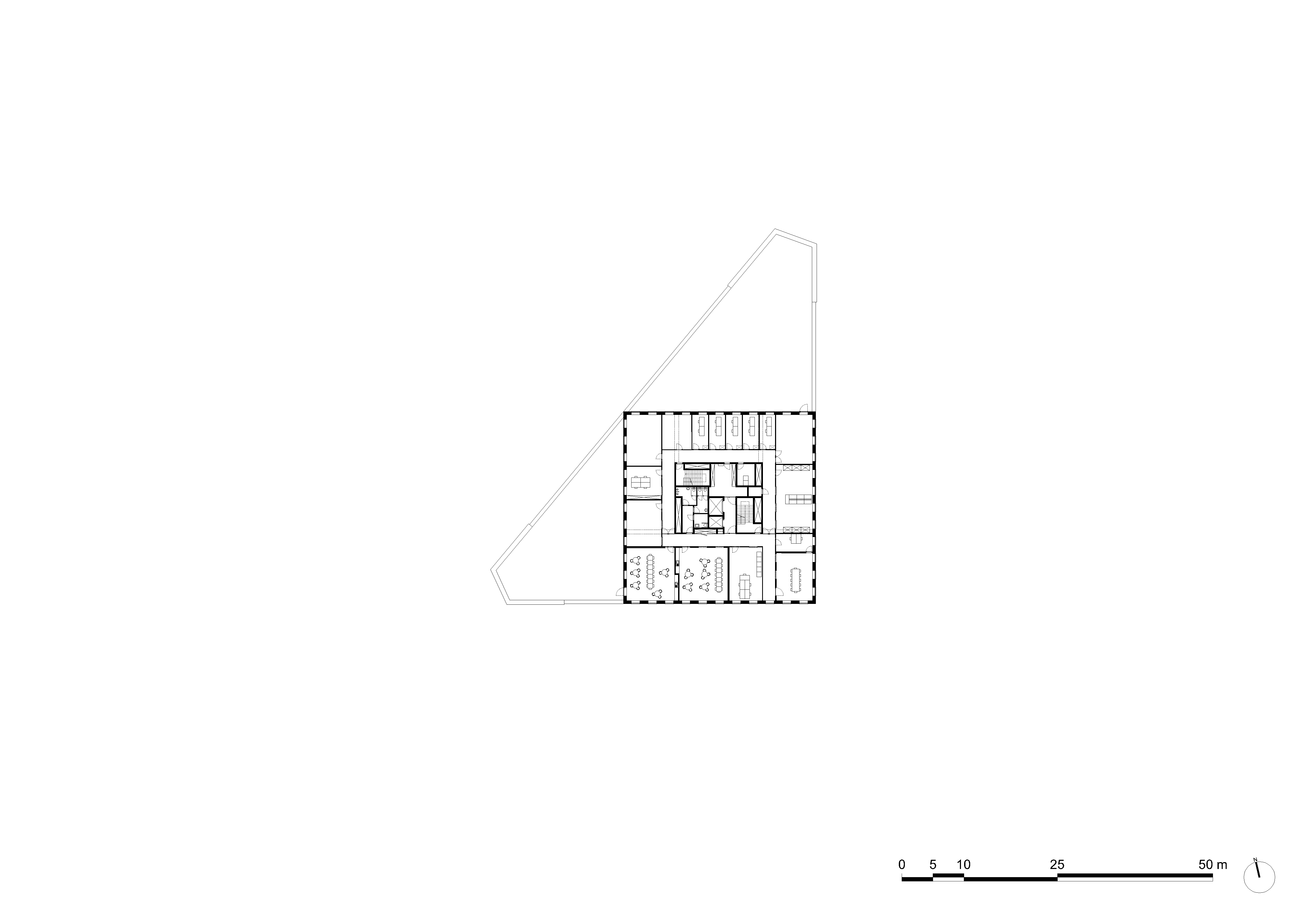

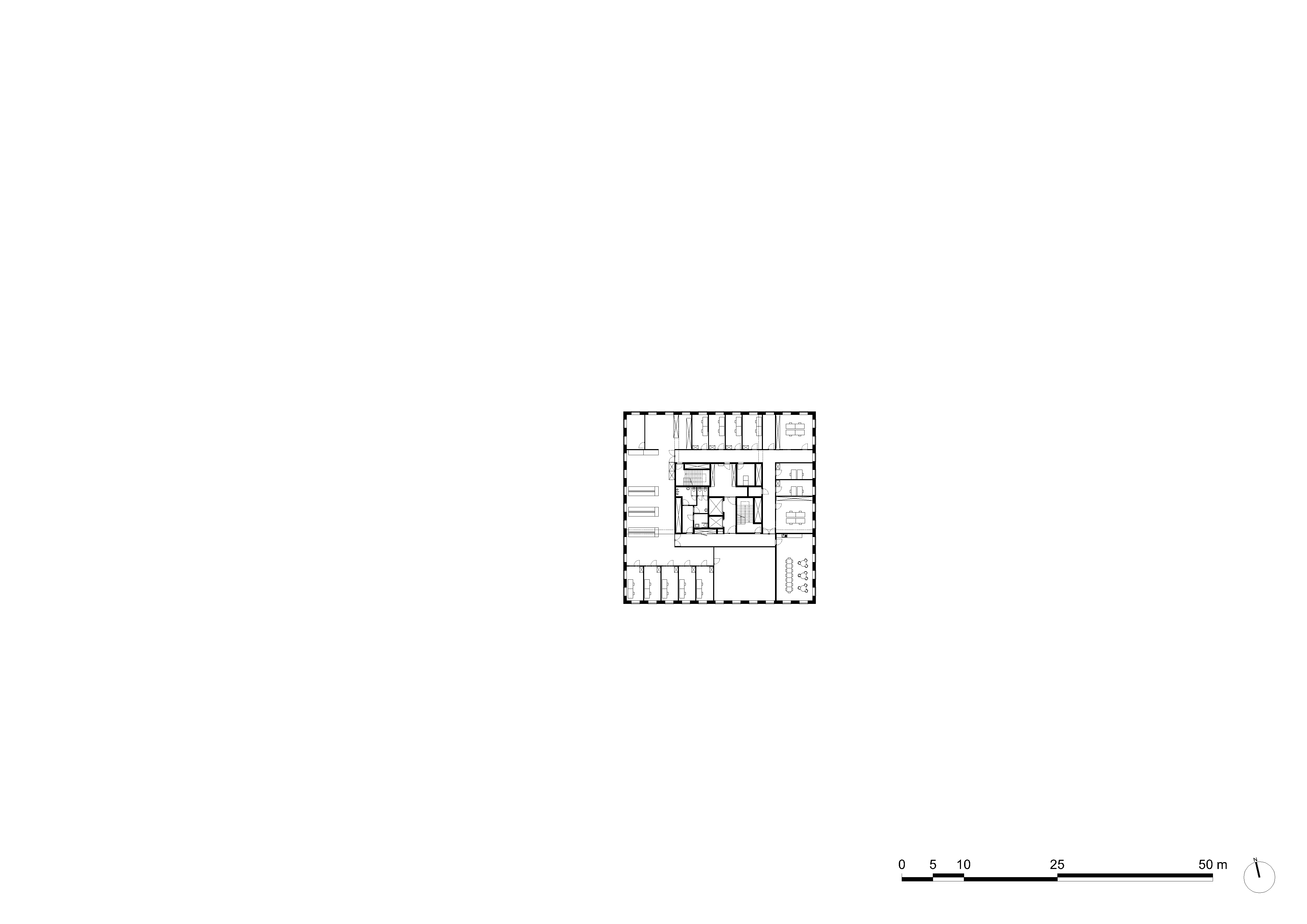

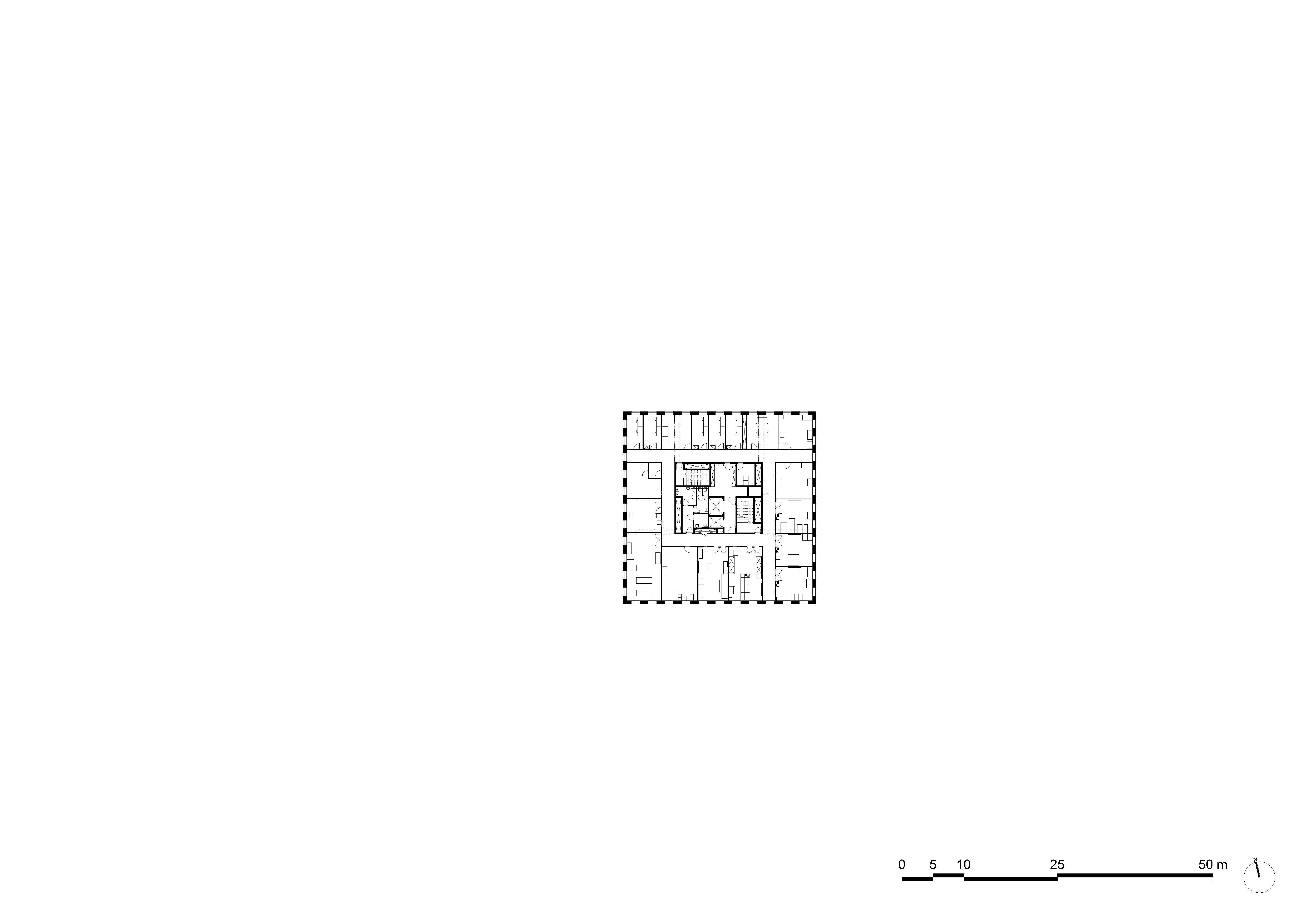

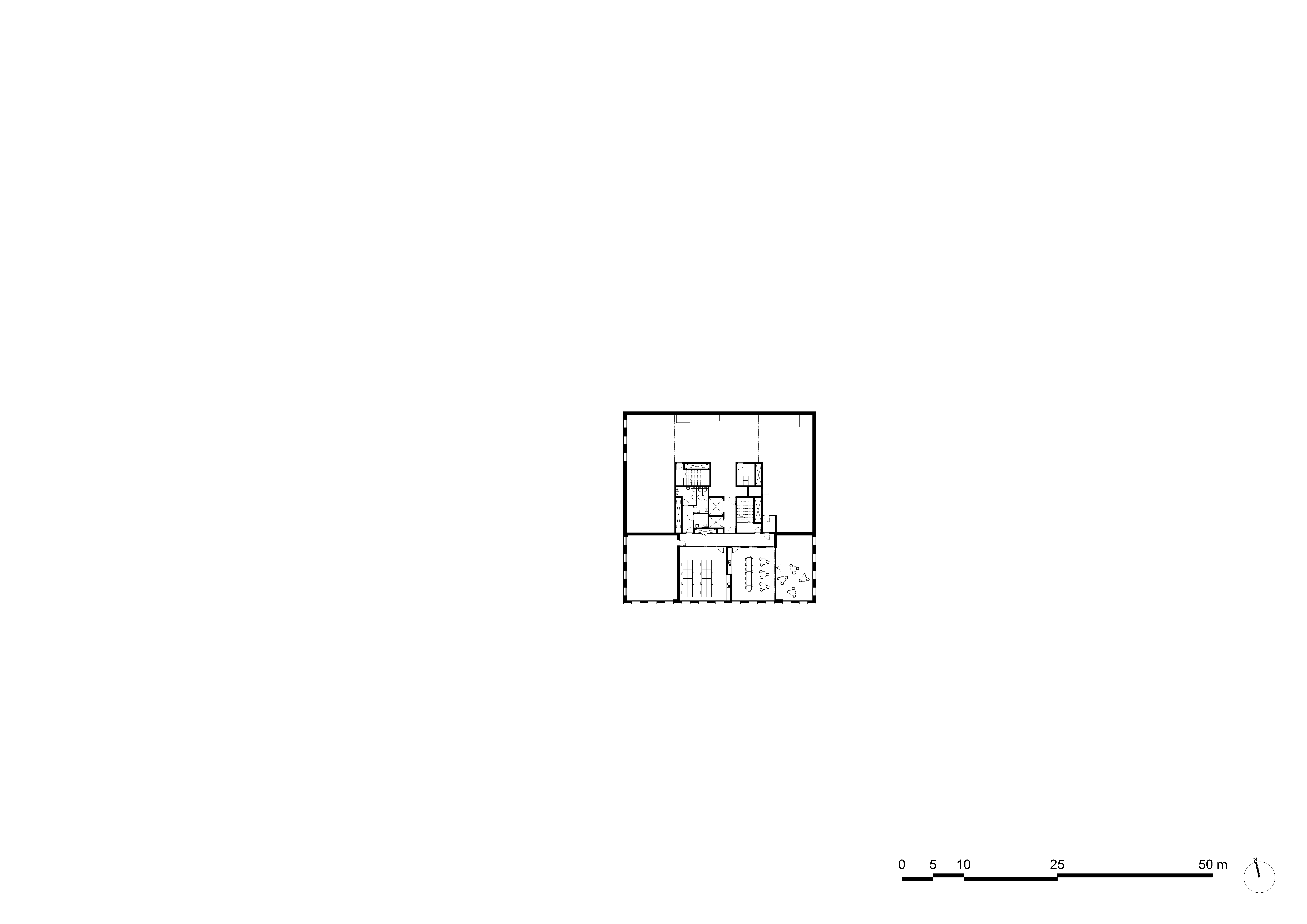

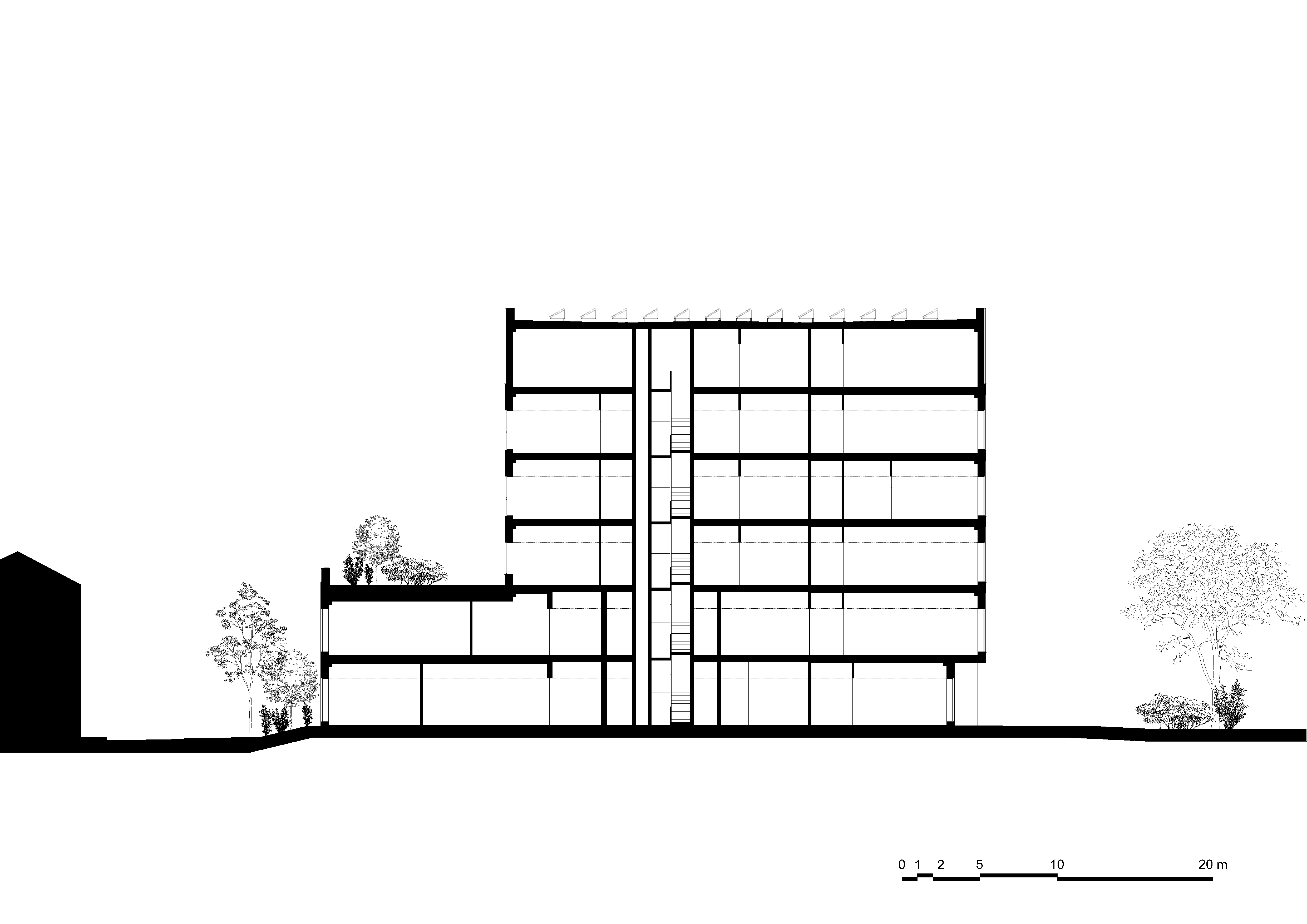

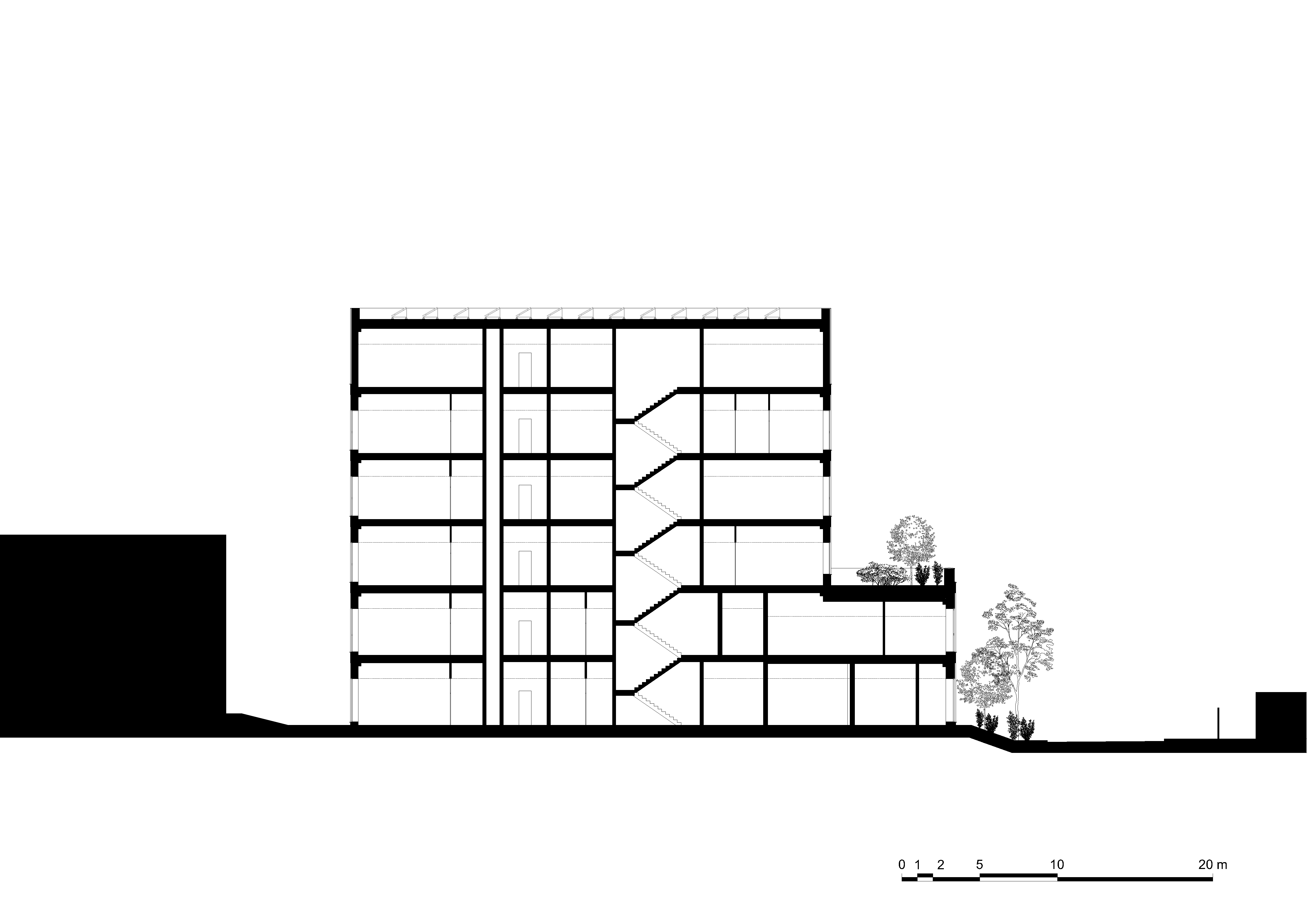

Le bâtiment est composé de deux volumes superposés : un socle de deux étages à base triangulaire, découlant de la forme de la parcelle, surplombé d’un second volume de quatre étages, dont la base est un carré inscrit dans l’angle droit du triangle.

Ce choix volumétrique permet de garantir un gabarit en R+1 face aux maisons existantes du chemin du champ de Mars, avec des hauteurs plus importantes maintenues du côté intérieur du campus. L’entrée du bâtiment prend place au niveau de l’angle du bâtiment situé en intérieur de campus.

UNE COMPOSITION RIGOUREUSE

Le projet arbore un système de composition rigoureux dans ses façades et sa structure. Les baies sont toutes de même dimension et positionnées de manière régulière sur l’ensemble du bâtiment. Ce qui lui confère un aspect neutre et une expression architecturale apaisée. La seule exception à cette règle se situe à l’entrée de l’immeuble, qui est totalement vitrée.

Malgré cette apparente simplicité, le bâtiment comprend des éléments de variations, comme la colonnade qui accompage le rez-de-chaussée de la façade nord. Elle dessine un passage extérieur couvert, reliant l’extérieur du campus à l’entrée du bâtiment, qui est placée stratégiquement au cœur du site.

Les trois grandes façades du projet sont parées de briques rouges. Le cinquième étage, qui fait office de couronnement, est en aluminium gris clair et comprend quelques percements. Ceci permet de l’alléger et de le dématérialiser, pour limiter l’impact visuel du nouvel immeuble. Le bâtiment présente des façades variées, chacune s’adressant spécifiquement à son environnement. Celle qui s’ouvre sur le chemin du champ de Mars est basse, alignée aux constructions lui faisant face, et totalement réalisée en briques rouges. Les deux autres, en cœur de campus, atteignent les cinq étages.

ORGANISATION SPATIALE RATIONNELLE

L’organisation spatiale du bâtiment se veut rationnelle et la plus adaptée possible à ses usages. Le bâtiment fonctionne avec un noyau central, comprenant les circulations verticales, WC et locaux techniques. Ce noyau est de forme triangulaire sur les deux premiers niveaux, et s’adapte au plan carré à partir du deuxième étage. Dès la mise en place du plan carré, des échappées sont prévues dans le couloir qui entoure le noyau, de sorte à ouvrir des perspectives et y amener de la lumière naturelle.

La périphérie du bâtiment accueille les laboratoires, bureaux et salles de cours, qui jouissent de la lumière naturelle et des vues sur l’extérieur. Ces locaux sont distribués par un couloir intérieur, périphérique au noyau technique.

Le projet est également doté de plusieurs cafétérias. Celle du deuxième étage s’ouvre sur un vaste toit-terrasse, occupant une part du triangle non bâtie. Cet espace est immergé dans une végétation luxuriante, composée de végétation haute, d’arbustes, d’un pré fleuri, etc. La cafétéria du R+5 dispose aussi de sa propre terrasse. Le volume de ce dernier niveau est creusé sur son angle afin d’y libérer de la place pour un espace extérieur idéalement orienté vers le sud.

Le travail d’aménagement intérieur et de signalétique est pensé avec l’artiste pluridisciplinaire Sébastien Lacomblez. L’équipe a opté pour des finitions et matérialités sobres et certains choix ont suivi la charte graphique propre de l’UMons, dans un souci de cohérence et d’intégration dans le campus. Les plafonds sont recouverts d’un flocage en cellulose, pour sa sobriété et ses bonnes qualités acoustiques. Les sols des espaces communs sont en granito et ceux des locaux plus restreints en linoléum rouge brique.

QUALITE ENVIRONNEMENTALE DU PROJET

Le projet a dû relever un défi majeur : le temps. L’équipe a choisi de combiner des techniques traditionnelles (béton, briques) avec une mise en œuvre exigeante, garantissant une efficacité énergétique de la conception à la réalisation.

L’usage de matériaux maîtrisés par l’ensemble des acteurs a permis une exécution rapide et un bilan carbone exemplaire : 4,175 tCO₂/m², soit 45 % en dessous de la moyenne belge pour des bâtiments similaires.

Les choix ont été ciblés : bétons bas carbone, briques sélectionnées, membranes recyclées/recyclables et encodage complet dans les logiciels d’analyse de cycle de vie.

Cette sobriété volontaire constitue en soi une innovation par sa faible entropie constructive.

Technologies et résilience d’usage

Le bâtiment vise la résilience avec un minimum de dépendance à des systèmes fragiles.

- 35 % de l’électricité provient de panneaux photovoltaïques,

- récupération d’eau de pluie pour les sanitaires,

- éclairage Full LED complémentaire.

Un monitoring permanent permet d’optimiser en continu énergie et consommations.

Les systèmes ont été rationalisés grâce à des simulations avancées (ensoleillement, surchauffes futures, cycles de vie).

Derrière son apparente sobriété, le projet est une « machine naturelle » renforcée par le numérique.

Le bâtiment répond également de manière exemplaire aux six objectifs DNSH de la taxonomie européenne, pleinement intégrés aux objectifs du Plan de relance. Pour atteindre ces objectifs, la conception s’est appuyée sur un concept de « basse entropie » et mesuré avcec la méthode GRO (2020.1), les outils TOTEM et PEB, complété par de nombreuses modélisations numériques et paramétrriques. Un ensemble d’outils et de méthodes qui ont permis d’atteindre un haut nivau de performance comparé aux projets traditionnels de bureaux et laboratoires en Belgique. La gouvernance collaborative architectes-ingénieurs-entrepreneurs intégrée dès la phase de conception en Design & Build a été déterminante pour garantir le résultat.

Le projet répond aux 6 obejctifs du DNSH, nouvelle référence environnementale de la construction dans toute l’Europe.

1. Atténuation du changement climatique : Le projet présente un bilan carbone maîtrisé de < 475 kg CO₂eq/m² construit (modules A1-A3 selon TOTEM), grâce à l’emploi de matériaux préfabriqués certifiés CSC, une conception à forte inertie (béton bas carbone) et une minimisation des besoins énergétiques via un design bioclimatique simple et efficace : isolation importante, panneaux solaires, night cooling, éclairage artificiel modulé. Le niveau PEB atteint est A- avec une isolation globale K de 17 et une énergie primaire relative Ew de 28, avec un E-sij ≤ 45 kWh/m².an.

2. Adaptation au changement climatique : Des simulations thermiques dynamiques (STD) ont validé la résilience du bâtiment aux scénarios RCP 4.5 et 8.5 (2050-2090), avec des taux de surchauffe inférieurs à 5 % en 2050 et dans les conditions les plus défavorables (considérant un modèle climatique tirant vers +4.5°C en 2050 et 8.5°C en 2090).

3. Utilisation durable de l’eau : Les équipements hydriques sont sobres et régulés. Le projet limite l'imperméabilisation grâce à ses toitures vertes qui stockent l’eau en complément des réservoirs d’orages sous le bâtiment en cas de fortes pluies.

4. Économie circulaire : Un passeport matériaux a été établi. Le taux de recyclabilité des matériaux dépasse 80 %, avec priorité donnée aux éléments démontables et filières de réemploi : l’ensemble du bâtiment à été conçu du berceau au berceau.

5. Prévention de la pollution : La qualité de l’air intérieur est garantie (ISO 16890), les matériaux sont exempts de substances préoccupantes, et les émissions en phase chantier ont été réduites par un plan d’exécution chaque fois adapté aux besoins spécifiques de mise en oeuvre.

6. Protection de la biodiversité : Le projet s’inscrit sur une parcelle très densifiée, toutefois, le projet a intégré dès le départ une logique de compénesation et amélioration de la biodiversité du Campus dans le cadre de sa trame verte.